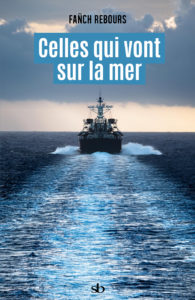

Le 12 mars 2025 paraîtra le nouveau roman de Fañch Rebours, Celles qui vont sur la mer. Dans la lignée de ses romans «maritimes», mais dans un contexte très contemporain, cet ouvrage évoque les difficultés qu’éprouvent, encore aujourd’hui, les femmes à prendre leur place dans le milieu de la navigation. L’auteur répond à nos questions.

Le 12 mars 2025 paraîtra le nouveau roman de Fañch Rebours, Celles qui vont sur la mer. Dans la lignée de ses romans «maritimes», mais dans un contexte très contemporain, cet ouvrage évoque les difficultés qu’éprouvent, encore aujourd’hui, les femmes à prendre leur place dans le milieu de la navigation. L’auteur répond à nos questions.

Fañch Rebours, Celles qui vont sur la mer est votre neuvième roman. Vous êtes aussi l’auteur de trois recueils de nouvelles et de livres jeunesse en breton. Dans la plupart de ces livres, l’histoire se déroule dans le Trégor-Goëlo, c’est-à-dire le nord-ouest du département des Côtes d’Armor. Quels sont vos liens avec ce territoire et en quoi vous inspire-t-il dans l’écriture de vos romans ?

J’aurais même tendance à réduire le champ au seul Goëlo, pays bien différencié de la Bretagne historique et linguistique, où je suis né et vis depuis toujours. Avec quelques-uns de mes amis écrivains et artistes, nous y cultivons la « Goëlo connection ». Sur le plan de l’écriture, c’est mon petit laboratoire de recherche en humanité vibrante, un peu (sans avoir la prétention de me comparer à ce génie littéraire) comme le comté de Yoknapatawpha de Faulkner : dans l’enracinement, chercher l’universel. Ce parti-pris fait de moi un écrivain étiqueté « régionaliste ». Paimpol, Lanloup, sont pourtant des ports d’attache ouverts vers l’ailleurs : qu’ils nous embarquent jusqu’en Bulgarie, en Corse, en Irlande, au Rojava, chez les Krous de Côte d’Ivoire ou en trois-mâts autour du monde, mes livres sont rangés au rayon « Bretagne » des bibliothèques et des librairies. Sans doute que mon autonomisme est pleinement responsable de cette situation.

Après Transport(s), Krouman et Cap-Hornière, Celles qui vont sur la mer est le quatrième roman maritime que vous avez écrit. Avez-vous un intérêt particulier pour le monde de la mer ? Êtes-vous marin, navigateur ?

Mon grand-père maternel (le bosco de Krouman) était marin de commerce, son frère aîné a été cap-hornier, leur père est mort à Islande à bord de la goélette Marivonnic, en 1911. C’est le sujet des Suppliciés du Goëlo, le premier volet de ma « Trilogie paimpolaise » de romans noirs maritimes. Durant toute ma jeunesse, j’ai plutôt cultivé ces vers de Guillevic : « Regarder la mer / Lui tourner le dos / Implorer la terre. » J’habite à un kilomètre des falaises, côté campagne. Je suis surtout un paysan mais j’adore écouter et lire les récits de marins. J’adore visiter des bateaux et prendre leurs ponts, cabines, coursives et cales en photo. Tous mes livres partent des témoignages que je collecte et transforme en fictions. Même si j’ai un petit bateau de pêche au fond de mon jardin, qui appartient à mon beau-frère et nous permet de griller bars et maquereaux, je ne suis qu’un navigateur par procuration, un marin imaginaire. Celles qui vont sur la mer est le quatrième volet d’une tétralogie du huis-clos maritime. On voit naviguer des navires magnifiques, la mer est belle ou agitée : qu’est-ce qui peut bien se passer entre tous ces humains enfermés à l’intérieur ?

Dans Celles qui vont sur la mer, les femmes jouent les premiers rôles et l’histoire elle-même tourne autour de la place des femmes dans le monde traditionnellement masculin de la navigation. La question des violences faites aux femmes se trouve au cœur de ce récit dont la narratrice est une jeune femme. Diriez-vous qu’il s’agit d’un roman féministe ?

Je laisse aux lecteurices le soin de décider de cette épithète ou non. Dans une majorité de mes textes, j’utilise le point de vue de narratrices. C’est un pari sacrément risqué, voire perdu d’avance, mais ça fait partie de mes tropismes, comme, également, la défense des groupes d’humains minorisés et ce travail de précision autour de la thématique de la vengeance que je mène depuis mon premier livre. Les trois sujets se recoupent inévitablement. Si la question était : « êtes-vous un écrivain féministe ? », la réponse serait : « comment peut-on ne pas l’être ? ». Je suis féministe, simplement parce que je suis humaniste.

Vous avez écrit plusieurs romans noirs et les nouvelles qui composent vos trois recueils sont également très sombres. Dans Celles qui vont sur la mer, la violence et la mort sont présentes mais le roman n’adopte pas la forme d’un thriller. D’une certaine manière, il est plus proche de la tragédie grecque. Vous n’aviez pas envie d’en faire un polar ?

Dans les nouvelles, j’écris au centre d’un triangle irrégulier entre noirceur, engagement et farce. J’ai besoin de l’humour pour dédramatiser ces petites horreurs issues de la confrontation entre un monde cruel et un cerveau quand même très bizarre. Mes romans sont plus sérieux, ça fait partie du pacte de réel avec les lecteurices. Je ne suis pas auteur de polar. J’écris plutôt du roman noir, social, naturaliste. Je ne suis pas très doué en astuces, rebondissements ou développements psychologiques. Je préfère travailler au scalpel les contextes et les actions des personnages (le fameux « réalisme sale » de mes écrivains fétiches, Harrison, Carver, Manchette…).

Ce qui me motive, dans l’écriture, c’est l’art du récit. J’ai une nouvelle histoire, comment vais-je vous la raconter, cette fois-ci ? Pour Celles qui vont sur la mer, je voulais une narratrice-fantôme et une vision du bateau en scène de théâtre antique. Antigone, sur un navire océanographique, au milieu du Pacifique : quitte à perturber un peu les habitudes lectorales, on plante d’abord le décor puis on y déroule une intrigue sèche et fataliste.

Avis